histoires de mouton

Précieuses minutes.

La surface du papier, même la plus anodine, cette blancheur en variation, apposée sur du bois, marouflée, connue de la paume… Et puis, quelques traits légers, très légers au crayon à papier, repris par le pinceau et l’encre de chine. Parfois une plume. Et souvent l’encre s’égare, empiète sur une forme, en découvre une autre.

Je repousse ces papiers sur ma table, m’éloigne pour mieux les regarder, avec intensité et curiosité, comme si dans ces bruissements là, dans ces quelques lignes et tâches se tenait la suite, celle à reconnaître, à l’évidence, avec justesse.

Je rapproche ma chaise, essuie mon pinceau, applique encore le bâton sur la pierre. L’eau devient alors un sombre parfum luisant sur l’ardoise, si intime.

Le pinceau se penche depuis sa pointe, couche sur le papier une forme qui s’étire. Les gris mordent, se retranchent dans leurs bordures. Les laisser faire. Ou une goutte d’eau? Un peu de couleur, quelques pigments saupoudrés?

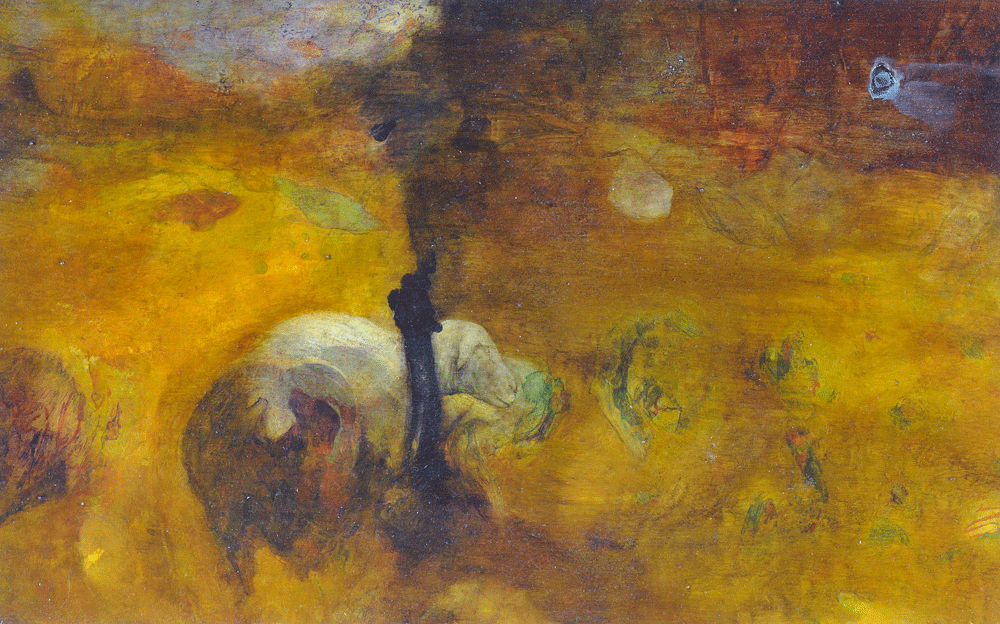

Des planches de Goya me reviennent, des Caprices, des Désastres, le Christ bafoué de Fra Angelico, la vie de saint François de Giotto. Ces histoires d’art se mêlent et la rêverie me ramène vers les alpages, vers ces moutons que mes yeux grands ouverts fixent. Penché sur ma feuille de dessin, je ne sais toujours pas pourquoi. Bien sur, il y a tous ces croquis et ces photos accumulés. Quand est-ce que tout cela a commencé? Le souvenir d’une brebis soignée dans les Pyrénées, les soirées avec des bergers d’un autre temps, la longue procession blanche sur sur une sente ceinte de vert, le troupeau clos sur lui même pour se protéger de la neige, l’innocence peinte dans les tableaux, cette peinture de Raphael que j’essayais de copier quand j’avais douze ans? Ma vie d’homme? Est ce que ces moutons ne seraient depuis le départ qu’un besoin pressant de raconter des histoires d’homme?

Avec mon pouce j’ôte une tache, retrouve le dessous.

Sentir l’équilibre dans la forme et l’inattendu, faire émerger le dessin du fond.

Je fixe cette image sur le papier à l’aide d’un vernis léger, non pas par peur, car je sais que tout ce qui suivra reviendra là. Je la protège…

Il est temps pour moi de me déjouer. Dans une assiette remplie d’eau, je dépose du blanc d’Espagne et un peu de colle à bois. Quelquefois aussi des pigments colorés. Je mélange le tout, cherchant entre l’épais et le laiteux l’épaisseur qui ira, donnant sa profondeur à l’encre, puis recouvre entièrement, avec toujours le même pinceau brosse grossier, toute la surface.

Peu à peu, la transparence s’estompe, le mélange se durcit, d’abord dans les angles et puis dans les zones de moindre épaisseur. Et enfin tout devient crème, opaque, laissant un léger grain irrégulier sous les doigts. Mon image est dessous, invisible. Seule subsiste sa présence dans mon souvenir. J’en re-convoque les lignes, les noirs, les glissements, le contour d’une patte…

Presque toujours j’éprouve ce besoin du temps, de laisser la chose à plus tard, quand il me faudra me rappeler plus précisément, quand je me surprendrai à découvrir ce qui me semblait avoir été. Une ressemblance étonnante, un émerveillement renouvelé ou une distance, cet écart qui fait voir l’image avec plus d’exigence.

Le lendemain je passe un chiffon humide sur l’opacité et l’image revient des dessous, se confond avec le blanc d’Espagne, les deux dans une même épaisseur, perceptible dans cette si fine matérialité. J’attends un peu. Et puis l’eau rend malléable ce blanc. Je peux le pousser, le rendre de ma main plus fin, mouvement, couche épaisse, vaporeux. Je joue avec l’image de dessous, sans autre instrument que ma main. Quelques minutes. Je n’ai que quelques minutes avant de nouveau sentir la prise du mélange qui colle sous mes doigts. Quelques minutes intenses, instinctives, précieuses. Et puis tout redevient opaque.

Demain, je passerai de l’huile d’oeillette. Je retrouverai ces minutes fixées et toutes les histoires, re-naissantes, comme nouvelles.

Patiemment, les pigments et l’huile viendront ensuite se superposer par toutes petites touches, très près, en glacis sur le vernis à retoucher.

Encore une fois j’attendrai les séchages, allant et venant d’une image à l’autre. L’agneau prés de sa mère

le regard perdu

l’apparition

le troupeau

deux êtres qui se regardent

des animaux jamais belliqueux celui en haut, là bas

l’inconnu

des moutons pour voir,

des moutons pour vagabonder

des titres qui viennent peu à peu, qui évoluent avec les couleurs, avec ce temps ouvert de l’atelier.

Et lorsque l’histoire s’imposera, je la protègerai encore. Cette fois-ci avec un vernis cristal, juste avant de tout recouvrir à nouveau.

Dans un bol blanc je verse des pigments, souvent rouge de mars ou un vert tendre, des noirs, un ocre jaune, un peu de terre d’ombre, parfois un violet outremer. Tout dépend de l’histoire. Un peu d’huile. Un large pinceau brosse.

Tout tient dans ces minutes, dans ce frais que j’essuie vigoureusement, comme on se frotte les yeux quand on s’éveille dans un endroit familier, rassurant.

Tout tient dans ces effleurements du pinceau sec, juste à fleur d’image. La lumière s’installe, j’estompe, les couleurs se nimbent.

Précieuses minutes. Tout est là.